[경주이씨종보/제406호 3면] 2025년 8월 25일 월요일

[역사탐구③上] 고려 대호군 이규李揆, 황후가 공물 착출하자 소장

정렬공(貞烈公) 첨의참리 이규(李揆, 중조 17世-월성군파 파조 지수의 長子)는 元나라 지배하의 고려 왕조에서 장관급의 재상까지 역임한 무관 출신이다. 어떤 면에서는 일제강점기보다 더한 충선(忠宣)•충숙(忠肅)•충혜(忠惠) 왕조의 흑역사를 살면서 그가 지키고자 했던 관학(官學)은 무엇이었는가. 충혜왕 복위에 공을 세우고서도 왜 관직을 떠났는가. 그리고 그는 순사(殉死)하였는가.

정인지의 고려사와 김종서의 고려사절요 번역본 등을 바탕으로 사실 관계를 탐색하여 이규를 중심으로 편집하였다. 등장인물에 대한 존칭은 생략한다. 〈편집자 주〉

이규, 외조부 투옥되고 재산 몰수당해

이규는 고려사와 고려사절요에 9차례의 관직에 등장한다. 그중 4건은 고려의 관리로서의 역사관이 잘 드러나 있다. 고려사에 처음 나오는 이규의 관직은 武官의 대호군(종3품)이다. 1313년 충선왕(후 5년) 때다.

1313년 정월, 병부(兵部令)의 화평군 김심(金深) 등은 재물을 관장하는 휘정원사 실려문에게 “황후가 연경에 가 있는 충선왕에게 해마다 포 10만 필, 곡식 400가마를 비롯, 장부에 다 적지 못할 정도로 타물(他物)을 바리바리 실어 보내 운송을 맡은 호군들의 불만이 이만저만이 아니다. 왕이 개경에 돌아오지 않는 것은 그것을 보내는 3명의 공출협력 때문이라”며, “부당한 처사”라 하였다.

이에 이규는 대호군으로서, 협력자 권한공•박경량•최성지 등의 죄상을 기록하고, 호군 김언•김상•최원보•신언경 등 수백 명으로부터 서명을 받아, 휘정원에 소장을 제출하였다. 물론 소는 김심의 도움을 받았다. 이로 인해 3명이 투옥되었다. 태후는 왜 사전에 고하지 않느냐며 3인을 즉각 풀어주고 이규 등 관련자를 체포하라 명하였다. 모두 달아났다. 왕도 분노하여 이규의 외조부 김정(金貞)까지 순금에 가두고 재산을 적몰(籍沒) 하였다. 하지만, 이규는 끝내 굴복하지 않았다.

그런데 공교롭게도 1313년 5월, 사건 중간에 충선왕이 病死하여 세자인 충숙(忠肅)이 왕위에 오른다(고려사 제34권 293쪽). 사건은 4개월 만에 마무리되었다. 하지만 이 사건은 막강한 권세를 가지고 있는 元의 공주인 태후와 왕을 상대로 한 무모할 정도의 반발이라 할 수 있다. 하여 이규의 관학(官學)과 사관(史觀)을 엿볼 수 있는 대목이다. 이후, 이규는 1339년 관직을 떠날 때까지 바른 역사관이 무엇인가를 한껏 보여준다(대광숭록대부, 좌의정, 집현전경영사 金宗端의 고려사절요 제23권 충선왕 5년 정월, 이하 고려사절요. 박종기 고려열전 제17권 57〜58쪽).

이규, 원 공주 사망 告訃使

1324년(충숙왕 11년) 2월 정해(丁亥)일에 대호군 장공윤이 원(元)에 억류 중인 충숙왕으로부터 인사 명단을 가지고 와 이제현(李齊賢) 밀직사사(密直司使)로 하는 등 20명을 인사하였다. 같은 달 무인(戊寅)에는 이규(李揆)를 우좌대언(右左代言)으로 삼는 등 3명에게도 관직을 발령하였다(정헌대부, 병조•공조판서, 집현전 대제학, 중추 관사 겸 성균관 대사성 정인지(鄭麟趾)의 고려사 제35권 331〜332쪽, 이하 같음).

그러던 1325년 10월 정유(丁酉)에 충숙왕의 왕비(王妃)인 원(元)의 공주(公主)가 용산 행궁에서 사망하였다. 같은 달 병오(丙午)에 우좌대언 이규는 고부사(告訃使)로 원에 들어가 공주의 사망을 고하였다. 충숙왕은 원(元)에 소환되어 5년째 억류 중에 비(妃)를 잃은 것이다(고려사 제35권 340쪽, 고려사절요 제24권 충숙왕 12년 10월).

충숙, 7년 11개월 만에 억류에서 풀려, 이규도 공신

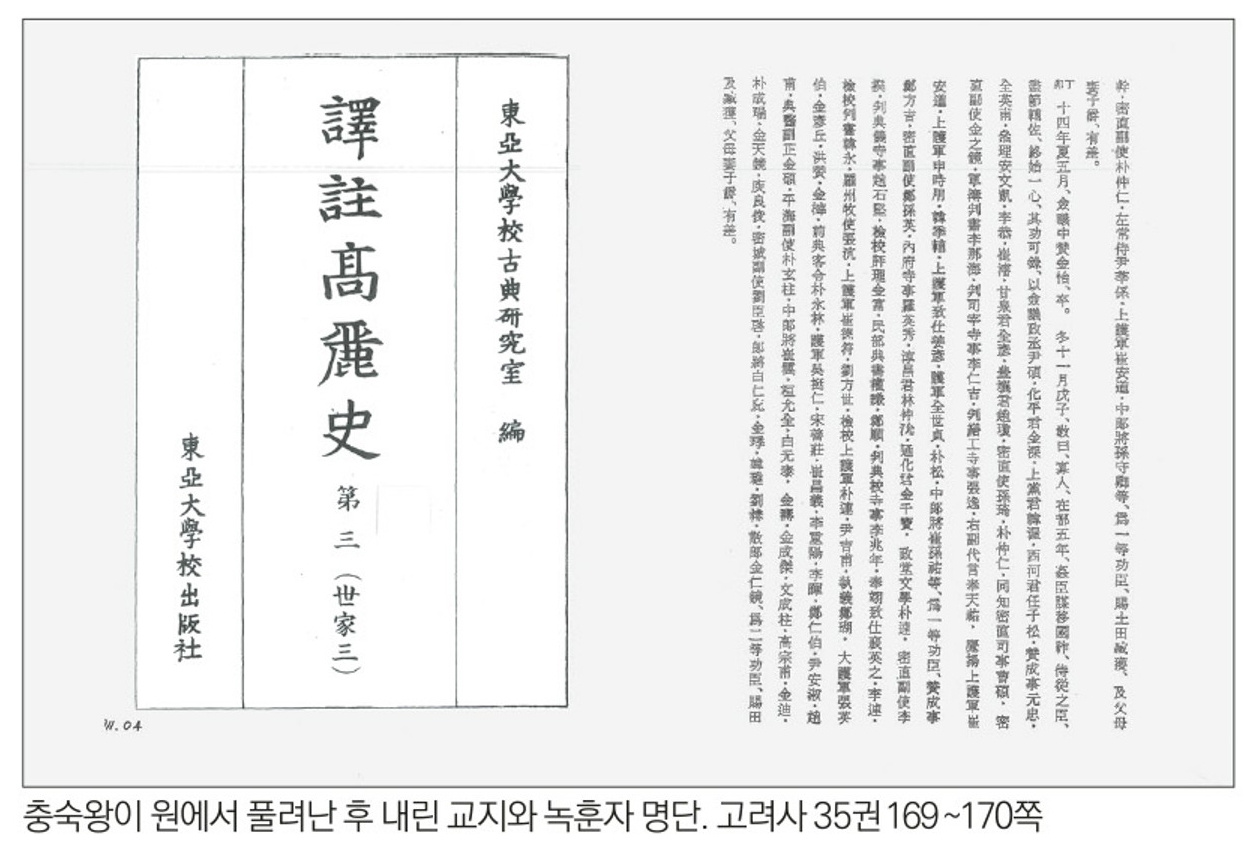

충숙왕은 1327년(충숙왕 14년) 11월 무자(戊子)에 마침내 연경에서 풀려나 개경으로 돌아왔다. 1321년 정월, 원에 소환되었으니까 7년 11개월 만이다. 왕은 돌아오자, 교(教)하기를, “과인이 재도(在都) 원(元) 5년에 간신이 국조(國作)를 옮기려고 꾀하는데 시종(侍從)한 신하들이 절(節)을 다하여 보좌하기를 종시한 마음으로 하였으니 그 공을 기록으로 남기고자 한다”(원문: 敎曰, 寡人, 在都五年元, 姦臣謀移國作, 待從之臣, 盡節輔佐, 終始一心, 其功可錄) 하고, 69명에게 녹훈하였다. 첨의정승 윤석, 화평군 김심, 상당군 한악, 서하군 임자송, 찬성사 원충•전영포, 참리 안문개•이공•최준, 감천군 전언, 풍양군 조경, 밀직사 손기•박중인, 밀직사사 조석, 밀직부사 김지경, 군박판서 이방해, 판사재사사 이인길, 판선공사사 장일, 우부대인 봉천우, 응양상호군 최안도, 상호군 신시용•한계포, 상호군치사 강언, 호군 전세정•박송, 중랑장 최선우를 1등 공신으로, 26명 모두에게 토전과 노비를 주고 그의 부모와 처자에게도 벼슬을 내리되 차등을 두도록 하였다.

2등 공신으로는 찬성사 정방길, 밀직부사 정계영, 매부사사 나영수, 순창군 임중윤, 통화군 김천보, 정당문학 박일, 밀직부사 이규, 판전의사사 조석견, 검교평리 김부, 민부전서 권겸•정순, 판전교사사 이조년, 봉익치사 배영지•이연, 검교판서 한영, 나주목사 장항, 상호군 최덕부•유방세, 검교상호군 박연•윤길포, 집의 정호, 대호군 장영백•김언구•홍찬•김재, 전전부사 박현주, 중랑장 최운•환윤전•백원태•김수•김성걸•문성주•고종포•김유•박성서•김천경•경양준, 밀직부사 유신계, 랑장 이인비•김계•한진•유춘, 산랑 김인경 등 43명이다. 이들도 토전과 노비를 주고, 부모 처자는 벼슬을 주되 차등 있게 하였다.

원나라 강점 이후, 고려왕의 공신 녹훈 가운데 가장 큰 규모다. 원과 친원파(親元派)의 간신배에게 얼마나 시달리고 설움을 받았으면…. 여러 의미를 부여할 수 있는 공신 책록이다(고려사 제35권 341〜342쪽).

충숙왕, 왕고 일당과 친원파에게 폐위 시달려

하지만, 교지만으로는 녹훈의 이유를 정확하게 알 수 없다. 당시 정치적 상황을 고려한 교지의 의역(意譯)은 이러하다. “전 심양왕(瀋陽王) 왕고(王暠)는 충선왕의 조카이자 원의 양왕(梁王)의 사위다. 그는 왕위를 찬탈하기 위해 元의 文宗을 꾀어 나를 연경에 억류하고 5년째 되던 해에 폐위를 시도하였다. 그런데 신하들이 황제에게 고 일당의 음모를 설명하고 나를 환국하게 해 달라고 청원하여, 무사히 개경으로 돌아오게 되었다. 하여 진정으로 나의 환국을 도운 관리를 치하하고 그 가족들에게 감사를 표한다.”이다(고려사 제35권 341쪽).

이규는 1328년(충숙왕 15년) 6월 밀직부사로 원나라에 들어가 개원(改元)을 축하하고 연호(年號) 고친 것을 하례하기도 하였다(고려사 제35권 343쪽, 고려사절요 제24권 충숙왕 15년 6월). 1330년 원 황제의 명에 따라, 충숙왕이 폐위되고 그의 장자 정(禎)이 왕위에 올랐다. 충혜왕은 즉위년(庚午) 4월 경인(庚寅)에 도첨의중찬에 김신, 찬성사에 임자송•원충•전언, 첨의참리(종2품)에 이능간•이규, 정당문학(종2품)에 이제현을 임명하는 등 총 18명에게 관직을 주었다(고려사 제36권 360쪽). 〈다음 호에 下편〉

상우 편집위원

'주요인물 (一) > 정렬공◆◆이규' 카테고리의 다른 글

| [경주이씨종보/역사탐구③下] 이규, 충혜왕과 함께 귀양길에 순사殉死한 듯 (1) | 2025.10.11 |

|---|---|

| [고려사] 권104 > 열전 권제17 > 제신(諸臣) > 김주정 > 김심 > 김심이 권한공 등을 탄핵하다 (0) | 2018.12.10 |

| [동사강목 제14상] 병술년 충목왕 2년(원 순제 지정 6, 1346) (0) | 2018.12.10 |

| [고려사] 권60 > 지(志) 권제14 > 예2(禮 二) > 길례대사 > 태묘 묘정에 배향하는 체협공신 (0) | 2018.12.10 |

| [고려사] 권37 > 세가(世家) 제37 > 충목왕(忠穆王) 2년(1346) > 5월 충혜왕을 태묘에 합사하다 (0) | 2018.12.10 |